【コラム】キャラクタービジネスは市場規模拡大中!?自社オリジナルキャラクターの創作をクリエイターに依頼する際の留意点について【行政書士が解説】

-1008x1024.png)

※本コラムは、令和7年6月28日時点の情報をもとに作成されております。

目次

近年のキャラクタービジネス市場について

「キャラクタービジネス」と聞くと、大手のアニメ制作会社や漫画出版社の独占的な市場だと思っていませんか?

確かに、これまで多くの有名なキャラクターは、アニメや漫画の中で生まれ、認知され、人気を獲得してきましたので、その関連企業が市場を占める割合は大きいです。

ですが、SNSの普及により、誰しもが気軽にコンテンツを発信することができる現代社会において、このキャラクタービジネスの市場は変化しつつあります。

SNSが普及する前は、テレビや雑誌などの媒体を通したプロモーションが主流でしたが、これらは多くの費用と時間がかかる上に、実施する前にその効果を図ることが難しいということもあり、中小企業や個人事業主としては、思い切って参入するということが難しかったものと思われます。

また、SNSができる前にも、企業のホームページやブログ、掲示板などのインターネットを活用したプロモーションの方法がありましたが、これらは、ユーザーが能動的に動かない限り目にされる機会が少ないため、拡散力という点ではいまいちでした。

この点、SNSは、コンテンツの発信に費用と時間がかからず、ユーザーが受動的にしていても目に留まりやすいという特徴があるため、新たなキャラクター市場の主戦場として注目されています。

実際、SNSでは、大手企業発のキャラクターに限らず、個人で活動するクリエイターが発信したキャラクターが、若年層の支持を得てその認知度を向上させることに成功しています。

また、企業はキャラクターの認知度を活用し、広告に起用して自社の認知度を高めたり、コラボ商品を販売して自社製品の売り上げを伸ばしたりするなど、様々な形で利益を上げています。

2024年10月には、大手企業が、SNSで人気のキャラクターについて、日本と韓国を除くアジア地域における独占的な商品化に関する権利を取得するというニュースもありました。

世界中にコンテンツが拡散される可能性があるのも、SNSの強みですね。

このように、近年、市場規模が拡大中の「キャラクタービジネス」ですが、参入するためには、まずキャラクターを創らないことには始まりません。

もちろん自社でキャラクターの創作を行うという手もありますが、やはり万人に受けるキャラクターの創作は、プロのクリエイターにお任せしたいですよね?

他者に創作を依頼した場合、気を付けなくてはいけないのが、そのキャラクターの権利関係です。キャラクターの譲渡には、「著作権法(昭和45年法律第48号)」の規定が関わってきますが、これが少し複雑です。

そこで、今回は、「自社オリジナルキャラクターの創作をクリエイターに依頼する際の留意点について」解説いたします。

キャラクターには著作権がない!?キャラクターと著作権法の関係について

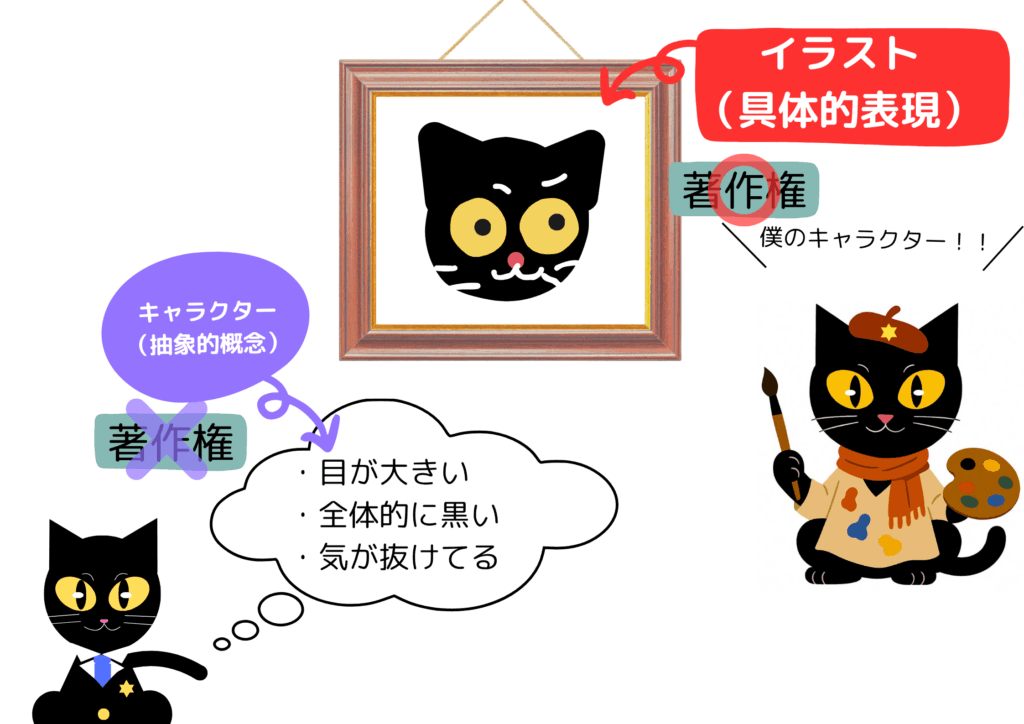

まず、前提として押さえておいていただきたいのですが、キャラクターそれ自体には著作権は存在しません。

著作権の保護の対象となる「著作物」について、著作権法第2条第1号では、次のように定義しています。

著作権法(条、号等の漢数字は、算用数字、括弧でくくった数字に修正しています。以下同じです。) ※令和7年6月26日時点の条文です。

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(以下略)

この「著作物」にキャラクターが当たるのかどうかについて、「ポパイ・ネクタイ事件」という裁判例で、最高裁判所は、以下のように判断を示しています。

著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法二条一項一号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。

≪引用≫ポパイ・ネクタイ事件:最高裁平成9年7月17日<平成4年(オ)第1443号>(外部サイト)

つまり、著作権法上の「著作物」として認められるためには、「創作的に表現したもの」である必要があるところ、キャラクター自体は抽象的概念に過ぎないため、著作権法により直接保護されるものではなく、そのキャラクターを漫画やイラスト、アニメといった形で具体的に表現したとき、その表現物が「著作物」として著作権法による保護を受けるということです。

著作権譲渡契約書を作成する際の留意点

「著作権」は、著作物の利用形態ごとの複数の権利で構成されています。著作権を構成する権利は、以下の表のとおりです。

著作権の種類

| 権利の名称 | 内 容 |

| 複製権(第21条) | 著作物を複製(コピー)する権利 |

| 上演権および演奏権(第22条) | 著作物を、公に上演し、または演奏する権利 |

| 上映権(第22条の2) | 著作物を公に上映する権利 |

| 公衆送信権等(第23条) | 著作物について、テレビやラジオ、インターネット等を使って公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)などを行う権利 |

| 口述権(第24条) | 言語の著作物を公に口述(読み聞かせ)する権利 |

| 展示権(第25条) | 美術の著作物や、まだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利 |

| 頒布権(第26条) | ・ 映画の著作物をその複製物(配信動画、DVD、ブルーレイディスクなど)により頒布する権利 ・ 映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利 |

| 譲渡権(第26条の2) | 著作物(映画の著作物を除きます。)をその原作品または複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除きます。)の譲渡により公衆に提供する権利 |

| 貸与権(第26条の3) | 著作物(映画の著作物を除きます。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除きます。)の貸与により公衆に提供する権利 |

| 翻訳権、翻案権等(第27条) | 著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利 |

| 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 (第28条) | 原著作物を基に創作された二次的著作物の利用に関し、その二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利 |

著作権法 ※令和7年6月28日時点の条文です。

(著作者の権利)

第17条 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 (略)

第三款 著作権に含まれる権利の種類

(複製権)

第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(上演権及び演奏権)

第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

(上映権)

第22条の2 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

(公衆送信権等)

第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

(口述権)

第24条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

(展示権)

第25条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

(頒布権)

第26条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

(譲渡権)

第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

⑴ 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物

⑵ 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

⑶ 第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

⑷ 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物

⑸ 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

(貸与権)

第26条の3 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

(翻訳権、翻案権等)

第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

「著作者」は、この著作権を構成する権利を専有します。つまり、他者が上記の権利に関する行為をすることを止めることができる強い権利を著作者は持っているのです。

そのため、キャラクターの創作をクリエイターに依頼する場合、自社がそのキャラクターを自由に利用するために、著作者となるクリエイターとの間でそのキャラクターに関する「著作権譲渡契約」を取り交わすのが一般的です。

両者の間でどのような内容の契約を結ぶかにもよりますが、「著作権譲渡契約書」を作成する際には、著作権法との絡みで、いくつか押さえておかなくてはならないポイントがあります。

上記のとおり、キャラクター自体には著作権は存在しませんので、「キャラクターに関する著作権譲渡契約」というのは、「キャラクターを表現したイラストなどの著作権」を譲渡する契約ということになります。

譲渡される著作権の範囲の定めについて

上記のとおり、複数の権利で構成される著作権ですので、必要に応じて一部の権利のみを譲渡してもらうというケースもあるかと思いますが、一般的な「キャラクターに関する著作権譲渡契約」では、これら著作権を構成する全ての権利を譲渡してもらう旨が定められるかと思います。

著作権を構成する全ての権利を譲渡してもらう際に注意していただきたいのが、「翻訳権、翻案権等」と「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」の譲渡については、契約書に特掲しないと譲渡した者に留保されたものと推定されるということです。

著作権法 ※令和7年6月28日時点の条文です。

(著作権の譲渡)

第61条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

つまり、「著作権譲渡契約書」に『本著作物に関する全ての著作権を譲渡する。』と書いただけでは、上記の2種類の権利は、クリエイター側に残っているものと考えられてしまうことになります。

ですので、著作権を構成する全ての権利を譲渡してもらうときは、『本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を譲渡する。』というような記載をしなくてはなりません。

飽くまで「推定する」という規定ですので、契約書に特掲していなかった場合であっても、反証があれば覆ることもあるのですが、争いになる前にあらかじめ双方で協議しておくべきでしょう。

キャラクターに関する「翻訳権、翻案権等」とは

「翻訳権、翻案権等」とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利のことです。

具体例を挙げると、

・ 英語で書かれた小説を日本語訳した小説を作る。

・ 写真を絵画にする。

・ 漫画を映画化する。

などがあります。

このように、基の著作物に創作性を加えてできた別の著作物を「二次的著作物」といいます。

キャラクターに関する著作物において、該当する行為としては、そのキャラクターの「商品化」が考えられます。

例えば、キャラクターのぬいぐるみやフィギュアといったグッズを製造することがこれに当たりますが、この「翻訳権、翻案権等」を譲り受けなかった場合、キャラクターのグッズ化には、都度、クリエイターの許諾が必要となります。

将来、キャラクターの人気が出た際に、グッズ展開し、更なる収益化を図ることを見越して、あらかじめクリエイターから「翻訳権、翻案権等」を譲り受けておくよう交渉すると良いでしょう。

キャラクターに関する「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」とは

二次的著作物の基となった著作物(原作)の著作者は、その二次的著作物の利用に関し、その二次的著作物の著作者が有する著作権と同一の種類の権利を専有します。

例えば、自社で製造したキャラクターグッズの販路を拡大するため、他社に同一のものを大量生産し、販売してもらうとします。

この場合、その「キャラクターグッズの著作者は自社」ですので、複製権を持つ自社と生産・販売を行う他社との間で委託契約が取り交わされることとなるかと思いますが、それに加えて自社と同様に複製権を持つ「原作者」であるクリエイターの了解も得る必要があります。

これでは、時間も手間もかかりますし、最悪のケースとして、クリエイターの許可が下りなかった場合、ビジネスチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。

クリエイターとの契約の際には、「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」の帰属についても、しっかりと話し合っておくべきでしょう。

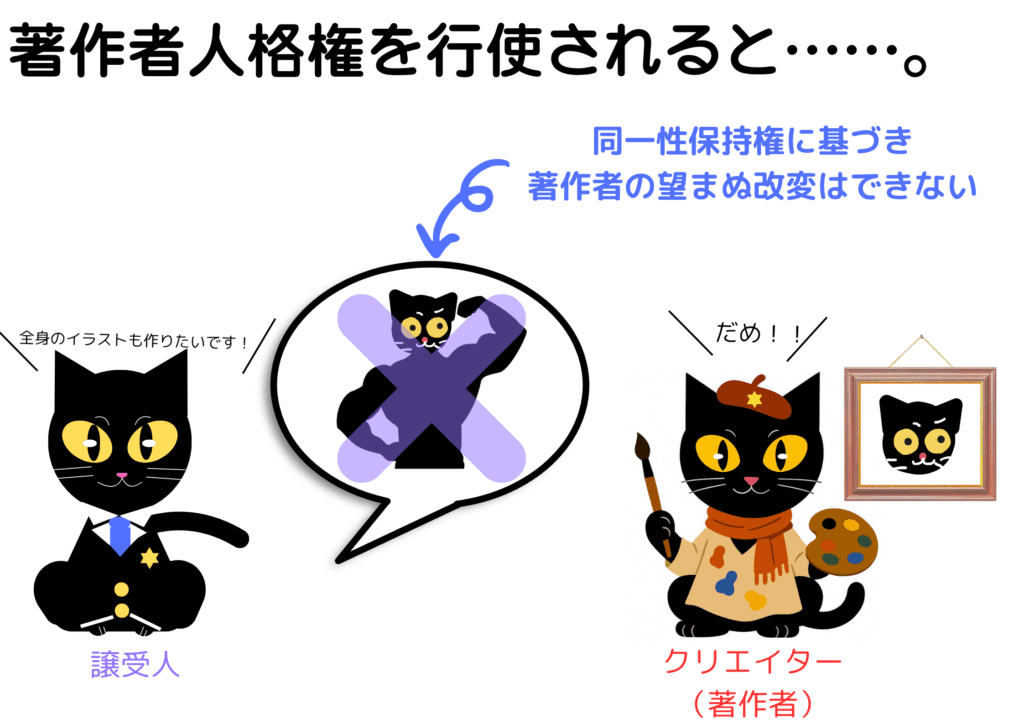

著作者人格権の不行使に関する定めについて

「著作権譲渡契約書」を作成する際には、著作権だけでなく「著作者人格権」の行使・不行使についても明記しておくべきです。

「著作者人格権」というのは、著作者の「人格的利益」を守る権利であり、著作権法には以下の三つの権利が規定されています。

著作者人格権の種類

| 権利の名称 | 内 容 | 備 考 |

| 公表権(第18条) | 著作物を公表するかどうかや、公表する場合の条件を定めることができる権利 | 著作者の意思で非公表とされるものの例として「日記」があります。 |

| 氏名表示権(第19条) | 著作物に著作者の氏名を付すかどうかや、氏名を付す場合は、実名(本名)を付すか変名(ペンネーム、筆名など)を付すかを決める権利 | |

| 同一性保持権(第20条) | 著作物の題名や内容を、他者に勝手に改変されない権利(やむを得ない改変を除きます。) | やむを得ない改変とは、用字用語の誤りの修正、建築物の増改築、プログラムを電子計算機に適合させるためのバージョンアップなどが挙げられます。 |

著作権法 ※令和7年6月28日時点の条文です。

(著作者の権利)

第17条 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 (略)

第二款 著作者人格権

(公表権)

第18条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

⑴ その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

⑵ その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。

⑶ 第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。

⑴ その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第9条第1項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第2条第6項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第8条第1項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第2条第3項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第16条第1項の規定により国立公文書館等の長(公文書管理法第15条第1項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

⑵ その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第9条第1項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該独立行政法人等から公文書管理法第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管された場合(公文書管理法第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第16条第1項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

⑶ その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行政法人から公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理条例の規定(公文書管理法第十六条第一項の規定に相当する規定に限る。以下この条において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

⑷ その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合(公文書管理法第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

⑸ その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

⑴ 行政機関情報公開法第5条の規定により行政機関の長が同条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第7条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

⑵ 独立行政法人等情報公開法第5条の規定により独立行政法人等が同条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第7条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

⑶ 情報公開条例(行政機関情報公開法第13条第2項及び第3項の規定に相当する規定を設けているものに限る。第5号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

⑷ 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

⑸ 情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

⑹ 公文書管理法第16条第一項の規定により国立公文書館等の長が行政機関情報公開法第5条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第5条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

⑺ 公文書管理条例(公文書管理法第18条第2項及び第4項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

⑻ 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

(氏名表示権)

第19条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。

3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

⑴ 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

⑵ 行政機関情報公開法第6条第2項の規定、独立行政法人等情報公開法第6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。

⑶ 公文書管理法第16条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

(同一性保持権)

第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

⑴ 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

⑵ 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

⑶ 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変

⑷ 前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

この「著作者人格権」を著作者であるクリエイターが自由に行使できるとなると、キャラクターの利用に制限が加わってしまいます。

例えば、キャラクターを活用していくうちに、必要に応じてそのキャラクターの外見を変えたり、趣味や特技といった設定を加えていくということもあるかと思いますが、その際に著作者であるクリエイターが持つ「同一性保持権」がその変更に制限を加える可能性があるのです。

著作権とは違い、この「著作者人格権」は、著作者の一身専属の権利とされており、譲り受けることができません。

ですので、あらかじめ契約の際に、クリエイターと著作者人格権の「行使・不行使」についての取り決めをしておき、自社のキャラクターをどこまで自由に改変したり、利用したりすることができるのか明確にしておきましょう。

著作権法 ※令和7年6月28日時点の条文です。

第5節 著作者人格権の一身専属性等

(著作者人格権の一身専属性)

第59条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

著作権の譲渡の登録を検討する。

「著作権譲渡契約書」を取り交わし、キャラクターのイラストをクリエイターから引き取ったら、文化庁へ「著作権の譲渡の登録」を行っておくことをお勧めします。

あまり考えたくはないことですが、クリエイター側にキャラクターの原画が残っている場合、第三者に著作権が二重譲渡されてしまうということが想定されます。

著作権法の規定では、著作権の移転は登録しなければ、第三者に対抗することができないこととされていますので、仮に自社がその第三者よりも先に著作権の譲渡を受けていた場合であっても、第三者が自社よりも先に「著作権の譲渡の登録」をしてしまった場合、自社はその第三者への対抗要件を失ってしまいます。

このようなリスクもありますので、取引の安全性の確保のために「著作権の譲渡の登録」をご検討ください。

企業のキャラクターの場合、その業種の要素を取り入れたデザインになることが多いので、同業他社へ二重譲渡されてしまうことは避けたいですね。

関連記事:【コラム】著作権は登録できる!?そのメリットは??著作権登録制度について【行政書士が解説】

著作権法 ※令和7年6月28日時点の条文です。

(著作権の登録)

第77条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

⑴ 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限

⑵ 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

まとめ

いかがだったでしょうか?

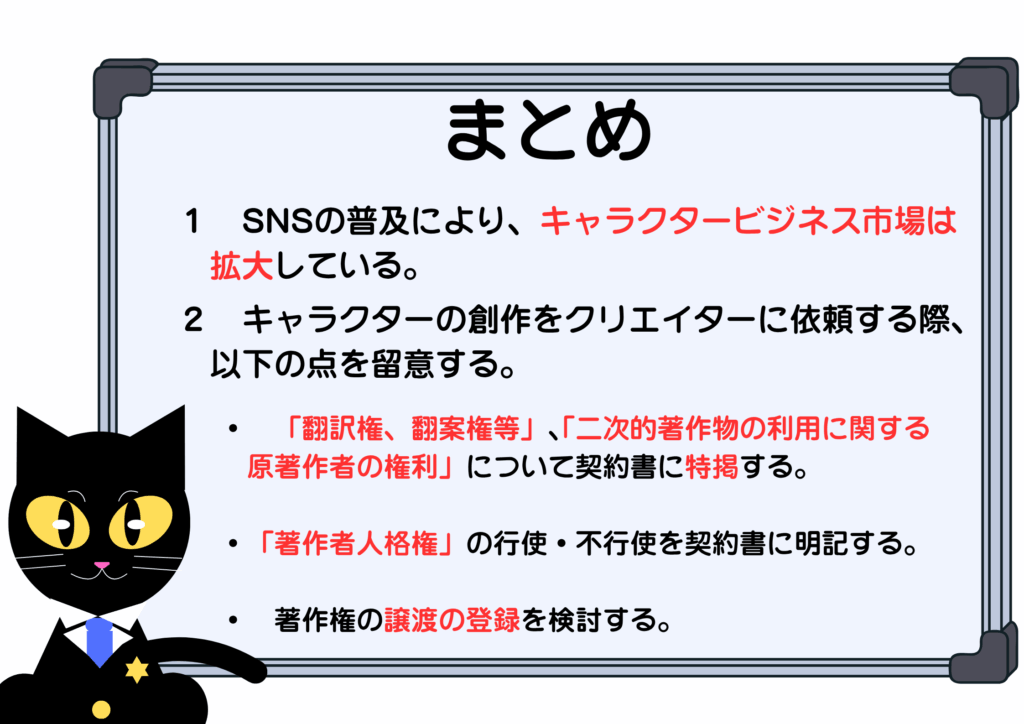

今回は、「近年のキャラクタービジネス市場について」と「自社オリジナルキャラクターの創作をクリエイターに依頼する際の留意点について」解説いたしました。

本コラムのポイントは、次のとおりです。

近年では、クラウドソーシングサイトの登場により、クリエイターとつながることが容易になりました。

そのことでキャラクタービジネス市場への参入がしやすくなっていますが、前述のとおり「キャラクターに関する著作権」は少し複雑ですので、サイトを通してクリエイターと取引する際には、ぜひ本コラムの内容を思い出していただけると幸いです。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、契約書の作成・修正サポートを行っています!

また、契約書に限らず、ビジネスに係る文書の作成についてお悩みの方は、お気軽にお問合せください!

| 〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE TEL:070-9146-6548 ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |

投稿者プロフィール

-

職業:行政書士

経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業

取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど

資格:行政書士、著作権相談員

最新の投稿

活動報告2025年12月28日稲穂ONE活動報告(2025年11月・12月)

活動報告2025年12月28日稲穂ONE活動報告(2025年11月・12月) 活動報告2025年11月30日稲穂ONE活動報告(2025年10月)

活動報告2025年11月30日稲穂ONE活動報告(2025年10月) コラム2025年11月28日【コラム】「認定特定創業支援等事業」ってどんな制度??創業者が必ず受けるべき理由とは??

コラム2025年11月28日【コラム】「認定特定創業支援等事業」ってどんな制度??創業者が必ず受けるべき理由とは??-320x180.png) コラム2025年11月13日【コラム】もうすぐ申請受付締切の「小規模事業者持続化補助金」!申請直前の最終確認に押さえておきたい3つのポイント

コラム2025年11月13日【コラム】もうすぐ申請受付締切の「小規模事業者持続化補助金」!申請直前の最終確認に押さえておきたい3つのポイント