【コラム】著作権は登録できる!?そのメリットは??著作権登録制度について【行政書士が解説】

-1008x1024.png)

※本コラムは、令和7年6月17日時点の情報をもとに作成されております。

自称「芸術家」

うーん……。

どうしたんですか??

実は、3年前に描き始めた絵画が、ついさっき完成したんだ!!

それは、おめでとうございます!超大作ですね!!

そうなんだよ!

それで、それだけ苦労して描いた絵だから、大切にしたいんだけど……。

そういえば、著作権には「登録制度」があるって聞いたことがあるんだけど、僕の作品の著作権も登録できるのかな??

よくご存じですね!

おっしゃるとおり、プログラムの著作物を除く著作物の著作権等は「文化庁」、プログラムの著作物に係る著作権等は「一般財団法人 ソフトウェア情報センター」に申請をすることによって登録することができます。

そういう制度があるっていうことだけは、知ってたんだけど……。

よかったら、詳しく教えてくれないかな??

分かりました。

それでは、対象の著作物は絵画ということなので、今回は、文化庁の「著作権等に関する登録制度」について解説しますね!

よろしくお願いします!!

目次

「著作者」の権利(著作権・著作者人格権)

著作権について

まずは、そもそも「著作権」がどういう権利なのかをざっくりと説明しますね!

お願いします。

著作権とは

著作権法(昭和45年法律第48号)の規定により、著作物を創作した「著作者」は、著作物を「複製」する権利や、著作物を「公に上映」する権利など、その著作物の利用に関する以下の権利を専有します。

著作権の種類

| 権利の名称 | 内 容 |

| 複製権(第21条) | 著作物を複製(コピー)する権利 |

| 上演権および演奏権(第22条) | 著作物を、公に上演し、または演奏する権利 |

| 上映権(第22条の2) | 著作物を公に上映する権利 |

| 公衆送信権等(第23条) | 著作物について、テレビやラジオ、インターネット等を使って公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)などを行う権利 |

| 口述権(第24条) | 言語の著作物を公に口述(読み聞かせ)する権利 |

| 展示権(第25条) | 美術の著作物や、まだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利 |

| 頒布権(第26条) | ・ 映画の著作物をその複製物(配信動画、DVD、ブルーレイディスクなど)により頒布する権利 ・ 映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利 |

| 譲渡権(第26条の2) | 著作物(映画の著作物を除きます。)をその原作品または複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除きます。)の譲渡により公衆に提供する権利 |

| 貸与権(第26条の3) | 著作物(映画の著作物を除きます。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除きます。)の貸与により公衆に提供する権利 |

| 翻訳権、翻案権等(第27条) | 著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利 |

| 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 (第28条) | 原著作物を基に創作された二次的著作物の利用に関し、その二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利 |

実は、「著作権」という一つの権利があるわけではなくて、著作物の利用形態ごとに規定されている複数の権利をまとめて「著作権」と呼んでいるんです。

ふむふむ。

著作権法 (条、号等の漢数字は、算用数字、括弧でくくった数字に修正しています。以下同じです。) ※令和7年6月17日時点の条文です。

(著作者の権利)

第17条 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 (略)

第三款 著作権に含まれる権利の種類

(複製権)

第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(上演権及び演奏権)

第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

(上映権)

第22条の2 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

(公衆送信権等)

第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

(口述権)

第24条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

(展示権)

第25条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

(頒布権)

第26条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

(譲渡権)

第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

⑴ 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物

⑵ 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

⑶ 第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

⑷ 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物

⑸ 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

(貸与権)

第26条の3 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

(翻訳権、翻案権等)

第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

「専有する。」ということですので、その著作物について「他人が無断で上記の行為をすることを止めることができる権利」を著作者は持っているということです。

著作権は「財産権」

「著作権」は、「財産権」なんです。

財産権??

「財産権」とは、経済的な価値のある権利のことです。

財産権の例として「所有権」が挙げられるのですが、例えば、「土地の所有権」は、相続したり、譲渡したりできますよね。

「著作権」も同様に相続や譲渡の対象になるんです。

へー!!

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

第六節 著作権の譲渡及び消滅

(著作権の譲渡)

第61条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

第62条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。

⑴ 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治29年法律第89号)第959条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

⑵ 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第239条第3項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

2 第54条第2項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

著作者人格権について

著作者人格権とは

著作物の著作者には、「著作権」のほかに「著作者人格権」という権利を享有します。

著作者人格権??

はい。「著作権」は経済的な価値のある「財産権」でしたが、「著作者人格権」というのは、著作者の「人格的利益」を守る権利です。

「著作者人格権」には、以下の三つの権利があります。

著作者人格権の種類

| 権利の名称 | 内 容 | 備 考 |

| 公表権(第18条) | 著作物を公表するかどうかや、公表する場合の条件を定めることができる権利 | 著作者の意思で非公表とされるものの例として「日記」があります。 |

| 氏名表示権(第19条) | 著作物に著作者の氏名を付すかどうかや、氏名を付す場合は、実名(本名)を付すか変名(ペンネーム、筆名など)を付すかを決める権利 | |

| 同一性保持権(第20条) | 著作物の題名や内容を、他者に勝手に改変されない権利(やむを得ない改変を除きます。) | やむを得ない改変とは、教科用図書などへの掲載のための改変など、学校教育の目的上やむを得ないと認められる改変、建築物の増改築、プログラムを電子計算機に適合させるためのバージョンアップなどが挙げられます。 |

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(著作者の権利)

第17条 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 (略)

第二款 著作者人格権

(公表権)

第18条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

⑴ その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

⑵ その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。

⑶ 第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。

⑴ その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第9条第1項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第2条第6項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第8条第1項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第2条第3項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第16条第1項の規定により国立公文書館等の長(公文書管理法第15条第1項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

⑵ その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第9条第1項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該独立行政法人等から公文書管理法第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管された場合(公文書管理法第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第16条第1項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

⑶ その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行政法人から公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理条例の規定(公文書管理法第十六条第一項の規定に相当する規定に限る。以下この条において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

⑷ その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合(公文書管理法第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

⑸ その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

⑴ 行政機関情報公開法第5条の規定により行政機関の長が同条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第7条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

⑵ 独立行政法人等情報公開法第5条の規定により独立行政法人等が同条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第7条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

⑶ 情報公開条例(行政機関情報公開法第13条第2項及び第3項の規定に相当する規定を設けているものに限る。第5号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

⑷ 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

⑸ 情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

⑹ 公文書管理法第16条第一項の規定により国立公文書館等の長が行政機関情報公開法第5条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第5条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

⑺ 公文書管理条例(公文書管理法第18条第2項及び第4項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

⑻ 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

(氏名表示権)

第19条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。

3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

⑴ 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

⑵ 行政機関情報公開法第6条第2項の規定、独立行政法人等情報公開法第6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。

⑶ 公文書管理法第16条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

(同一性保持権)

第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

⑴ 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

⑵ 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

⑶ 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変

⑷ 前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

著作者人格権は「一身専属の権利」

「著作権」とは違って、「著作者人格権」は、著作者の「精神的利益」を守るための権利であり、「一身専属の権利」とされています。

つまり、著作者だけの権利っていうこと??

はい。ですので、「著作権」とは違って、譲渡することはできませんし、著作者が死亡(法人の場合は、解散)すると権利が消滅してしまうんです。

ただし、著作者が亡くなった後でも、「著作者が存しているとしたならば、その著作者人格権の侵害になるような行為」をしてはいけませんよ。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

第5節 著作者人格権の一身専属性等

(著作者人格権の一身専属性)

第59条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)

第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

著作物を「伝達する者」の権利(著作隣接権)

著作物が多くの人に伝達される過程には、様々な人たちが関わることがありますよね。

うん。例えば音楽だったら、「作曲家」が曲を作って、「演奏者」がそれを演奏し、「制作会社」がそれを録音して、販売することによって、世に出ていくね。

はい。その例でいうと、「テレビの音楽番組」や「ラジオ番組」の制作会社などが関わることによって、より多くの人たちに音楽が届けられていますよね。

著作権法では、このような著作物を人々に「伝達した者(実演家、レコード製作者、放送事業者および有線放送事業者)」に、「著作隣接権」という権利を与えることとしています。

以下の表は、「著作隣接権」を構成する権利をざっくりとまとめたものです。

著作隣接権

| 権 利 者 | 権利の名称 | 内 容 |

| 実 演 家 | 録音権および録画権(第91条) | 自分の実演を録音し、または録画する権利 |

| 放送権および有線放送権(第92条) | 自分の実演を放送し、または有線放送する権利 | |

| 送信可能化権(第92条の2) | 自分の実演を、自動公衆送信装置(サーバーなど)に入力、蓄積することによって、受信者からのアクセスがあった際に、その受信者に送信され得る状態に置くことに関する権利 | |

| 譲渡権(第95条の2) | 自分の実演の録音物又は録画物を公衆向けに譲渡することに関する権利 | |

| 貸与権等(第95条の3) | 自分の実演が録音されたCDなど(市販用に限ります。)を、公衆向けに貸与することに関する権利 | |

| レコード製作者 ※ | 複製権(第96条) | レコードを複製(コピー)する権利 |

| 送信可能化権(第96条の2) | レコードを、自動公衆送信装置(サーバーなど)に入力、蓄積することによって、受信者からのアクセスがあった際に、その受信者に送信され得る状態に置くことに関する権利 | |

| 譲渡権(第97条の2) | レコードを公衆向けに譲渡することに関する権利 | |

| 貸与権等(第97条の3) | レコード(市販用に限ります。)を、公衆向けに貸与することに関する権利 | |

| 放送事業者 | 複製権(第98条) | テレビ・ラジオの放送を録音・録画したり、テレビの画像を撮影するなどの方法によって、複製する権利 |

| 再放送権および有線放送権(第99条) | その放送を受信して、それを再放送したり、有線放送したりする権利 | |

| 送信可能化権(第99条の2) | その放送またはこれを受信して行う有線放送を受信して、インターネットなどで送信するために、自動公衆送信装置(サーバーなど)に入力、蓄積することによって、受信者からのアクセスがあった際に、その受信者に送信され得る状態に置くことに関する権利 | |

| テレビジョン放送の伝達権(第100条) | そのテレビ放送またはこれを受信して行う有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置(超大型テレビやオーロラビジョンなど)を用いて、公衆に見せることに関する権利 | |

| 有線放送事業者 | 複製権(第100条の2) | 有線放送を録音・録画したり、テレビの画像を撮影するなどの方法によって、複製する権利 |

| 放送権および再有線放送権(第100条の3) | その有線放送を受信して、これを放送したり、再有線放送したりする権利 | |

| 送信可能化権(第100条の4) | その有線放送を受信して、インターネットなどで送信するために、自動公衆送信装置(サーバーなど)に入力、蓄積することによって、受信者からのアクセスがあった際に、その受信者に送信され得る状態に置くことに関する権利 | |

| 有線テレビジョン放送の伝達権(第100条の5) | その有線テレビ放送を受信して、影像を拡大する特別の装置(超大型テレビやオーロラビジョンなど)を用いて、公衆に見せることに関する権利 |

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(録音権及び録画権)

第91条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

(放送権及び有線放送権)

第92条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

⑴ 放送される実演を有線放送する場合

⑵ 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合

イ 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演

ロ 前条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

(送信可能化権)

第92条の2 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

⑴ 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

⑵ 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

(中略)

(譲渡権)

第95条の2 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

⑴ 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

⑵ 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

3 第1項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

⑴ 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

⑵ 第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

⑶ 第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

⑷ 第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物

⑸ 国外において、第1項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

(貸与権等)

第95条の3 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、最初に販売された日から起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。

3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4 第95条第5項から第14項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第10項中「放送事業者等」とあり、及び同条第12項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の3第3項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第95条第5項の団体によつて行使することができる。

6 第95条第7項から第14項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。

第三節 レコード製作者の権利

(複製権)

第96条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

(送信可能化権)

第96条の2 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

(中略)

(譲渡権)

第97条の2 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

⑴ 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物

⑵ 第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

⑶ 第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

⑷ 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物

⑸ 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

(貸与権等)

第97条の3 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。

3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4 第97条第3項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

5 第95条第6項から第14項までの規定は、第3項の報酬及び前項において準用する第97条第3項に規定する団体について準用する。この場合においては、第95条の3第4項後段の規定を準用する。

6 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第4項において準用する第97条第3項の団体によつて行使することができる。

7 第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項中「第95条第6項」とあるのは、「第95条第7項」と読み替えるものとする。

第4節 放送事業者の権利

(複製権)

第98条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

(再放送権及び有線放送権)

第99条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

(送信可能化権)

第99条の2 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

(テレビジョン放送の伝達権)

第100条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

第5節 有線放送事業者の権利

(複製権)

第100条の2 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

(放送権及び再有線放送権)

第100条の3 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

(送信可能化権)

第100条の4 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

(有線テレビジョン放送の伝達権)

第100条の5 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

著作権の発生要件

よーし!それじゃあ、早いとこ著作権を取得したいから、「登録制度」について教えてよ!!

む!やはり勘違いしてましたね!

そもそも著作権は、その著作物、つまり作品が作られた時点で自然に発生するものなんです。

え!?そうなの??

はい!これは、著作権法に規定されていますし、日本が加盟しているベルヌ条約というものにも明記されているので、国際的なルールでもあるんですよ。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(著作者の権利)

第17条 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 ※令和7年6月17日時点の条文です。

第5条 〔保護の原則〕

⑴ 著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。

⑵ ⑴の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがつて、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。

(以下略)

「登録制度」という言葉の響きから誤解されがちなのですが、著作権は、著作物を作った時点で自然に発生するため、権利を取得するための登録制度というものは、存在しません。

それじゃあ、この絵画の著作権は、既に僕のものっていうこと??

はい。そういうことになります。

なんだぁ!じゃあ安心だ!解散!!

まあまあ、落ち着いてください。

まだ、「登録制度」については、何も話せてないんですから。

もしかしたら、あなたにも関係があるかもしれないですよ。

うーん……。でも、著作権が自然に生じるのなら、「登録制度」って何のためにあるんだい??

それでは、本題である「著作権等に関する登録制度」の概要とそのメリットについて説明させていただきますね。

著作権等に関する四つの登録制度

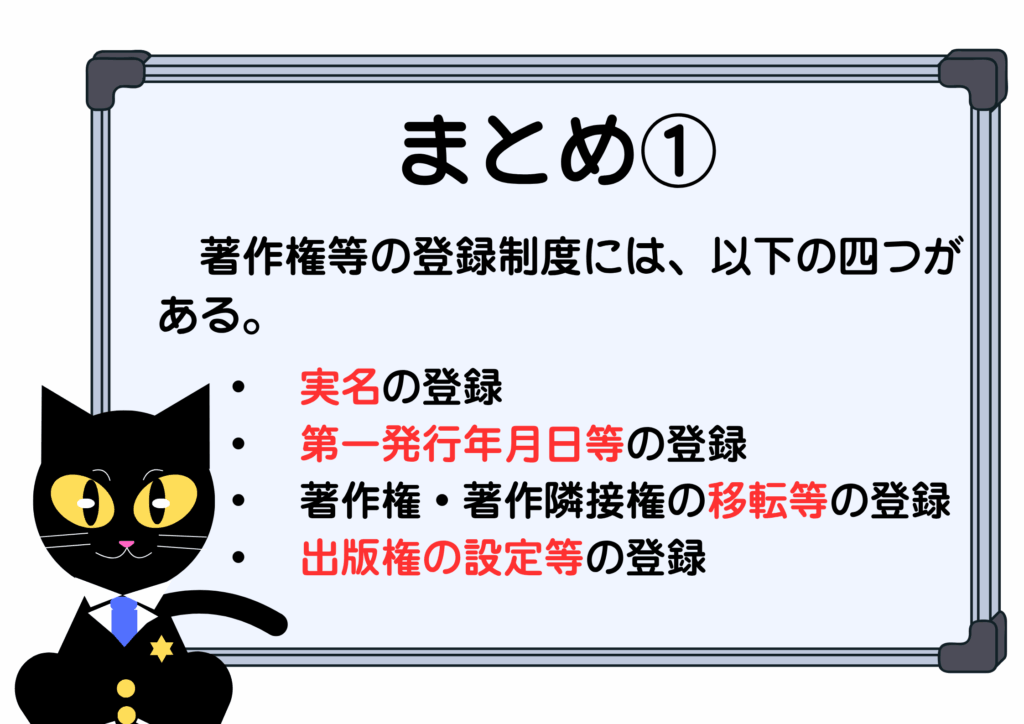

文化庁の「著作権等に関する登録」には、次の四つの種類があります。

それぞれの概要を順番に説明しますね。

実名の登録について

実名の登録とは

まずは、「実名の登録」についてです。

これは、著作物の公表を「無名」で行った著作者や、ペンネーム、アーティスト名など「変名」を使って行った著作者が、「実名」つまり本名の登録を受けることができる制度です。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(実名の登録)

第75条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

ん?それに何のメリットがあるんだい?

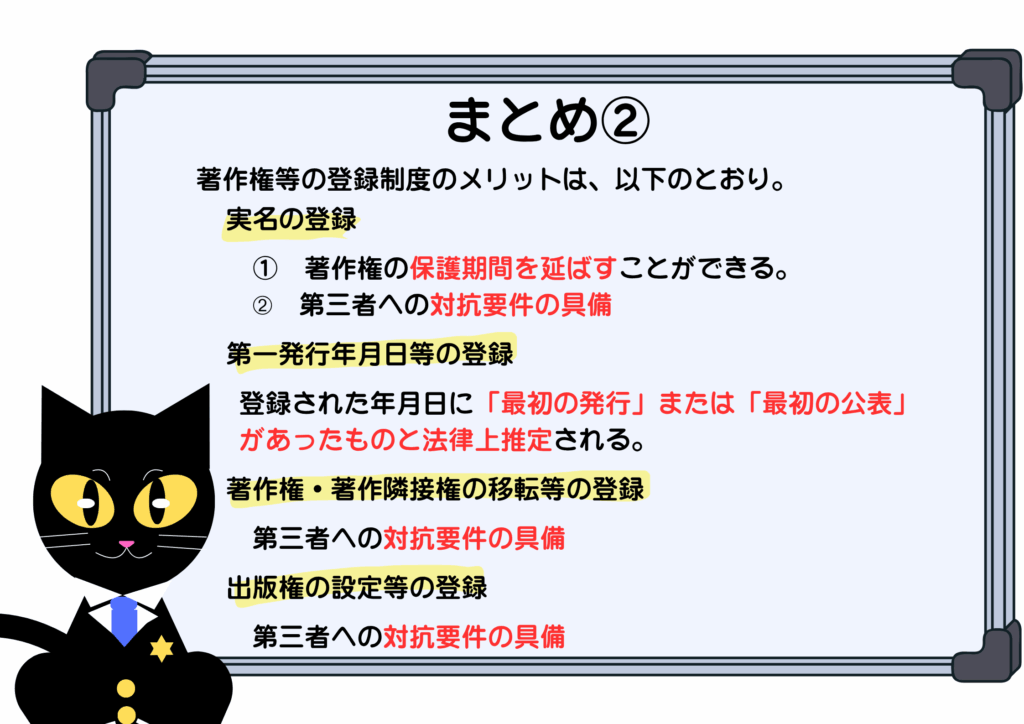

はい。「実名の登録」には、主に「財産的利益の確保」と「人格的利益の確保」という二つのメリットがあります。

それぞれ、順に説明させていただきますね。

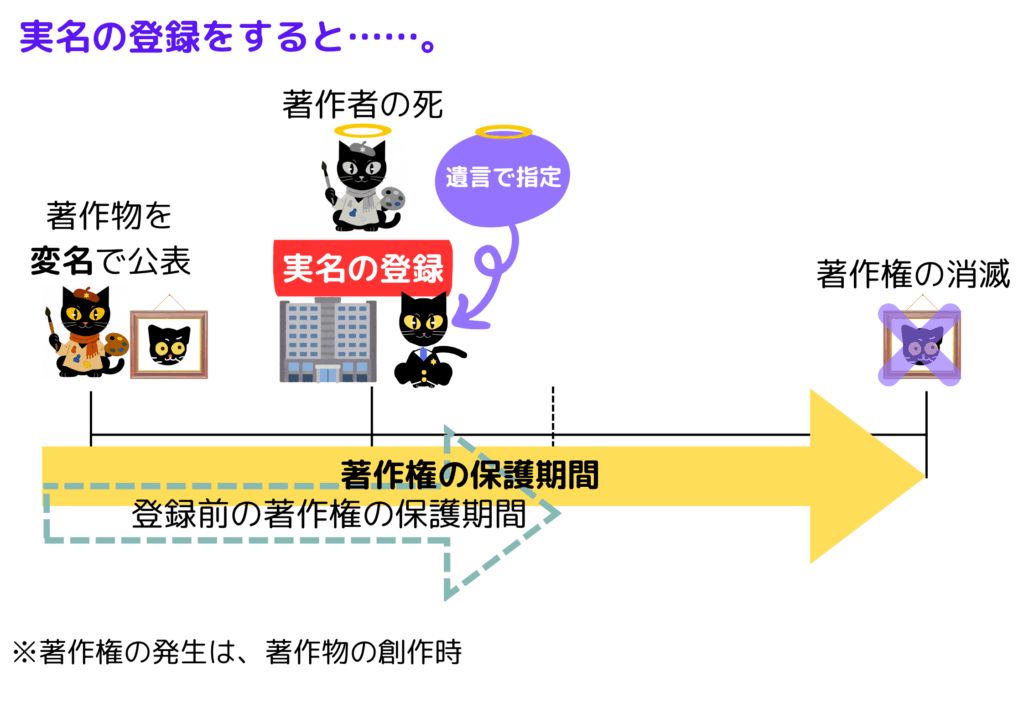

メリット① 財産的利益の確保

まずは、「財産的利益の確保」です。

通常、著作権は、「著作者の死後70年を経過するまでの間」存続するものと決まっているのですが、著作者が「無名」または「変名」で公表した著作物の著作権は、「著作者の死後」ではなく「著作物の公表後70年を経過するまでの間」存続するものとされているんです。

ちなみに70年の起算点は、「著作物が公表された日」または「著作者が亡くなった日」ではなく、「著作物が公表された日の属する年の翌年」または「著作者が亡くなった日の属する年の翌年」の1月1日です。

つまり、著作物を「無名」または「変名」で公表した場合、「実名」で公表した場合より著作権の保護期間が短いということ??

そうなんです。

ですが、著作者が「無名」または「変名」で公表した著作物について、この「実名の登録」を受けることによって、その著作物の著作権の存続期間を、「著作物の公表後70年を経過するまでの間」から「著作者の死後70年を経過するまでの間」にすることができるんです。

つまり、著作権の存続期間をより長くすることができるということか。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(保護期間の原則)

第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)70年を経過するまでの間、存続する。

(無名又は変名の著作物の保護期間)

第52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後70年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

⑴ 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

⑵ 前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があつたとき。

⑶ 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

(保護期間の計算方法)

第57条 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後70年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

あれ……。著作権法の第52条第2項第3号を見ると「著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。」って書いてるよ!

この規定から読むに、わざわざ登録制度を活用しなくても、途中から実名を表示すればいいんじゃないかい??

鋭いですね。確かにわざわざ「実名の登録」を受けなくても、無名や変名で公表した著作物を作者の実名で改めて公表し直すことで、著作権の保護期間を著作者の死後70年を経過するまで伸ばすことができます。

また、変名で公表された著作物であっても、その著作者の変名が、みんなが知っていて、変名と著作者の顔が一致するような有名なものであれば、実名で公表された著作物と同様に、著作権の保護期間が「著作者の死後70年を経過するまで」になるんです。

うーん……。それじゃあ、「実名の登録」の意義って……?

それでは、ここで、この「実名の登録」を申請できる者について注目してみましょう。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(実名の登録)

第75条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

著作者は、著作者自身が「実名の登録」の申請をする以外にも、「著作者が遺言で指定した者」に死後において「実名の登録」の申請をしてもらうことができるんです。

ほほう……。

画家や小説家、作曲家の方たちの中には、実名を隠して活動されている方も多いですよね?

うむ。アーティストにとって、作品の世界観を守るために大事なことだよ。

アーティストでなくても、例えばブログなんかも著作権が生じ得るものですが、こういったものもインターネットで公開される都合上、実名を隠して投稿されている方が多いですよね。

そういった方たちは、遺言で申請者を指定して「実名の登録」をしてもらうことによって、自分が存命の時は、実名を隠して作品を公表しておいて、死後に著作権の保護期間を延ばすということができるんです!

にゃるほどねー!

メリット② 人格的利益の確保

次に「人格的利益の確保」という点についてです。

「実名の登録」を受けると、登録を受けた人がその著作物の著作者であると推定されるようになります。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(実名の登録)

第75条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

えっと……。つまり、どういうこと??

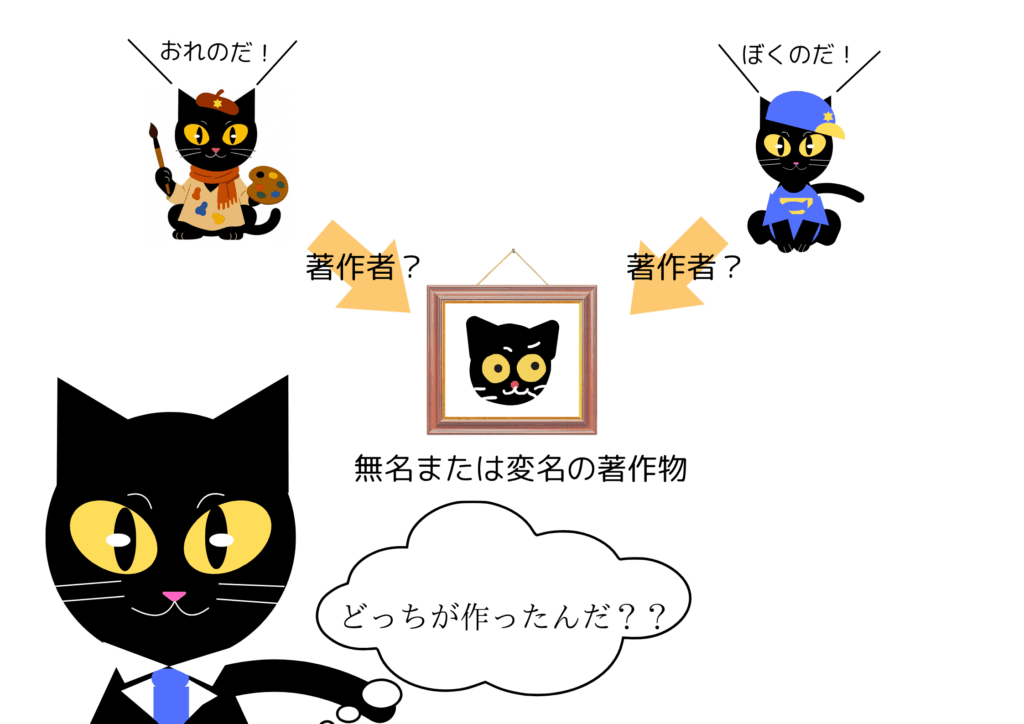

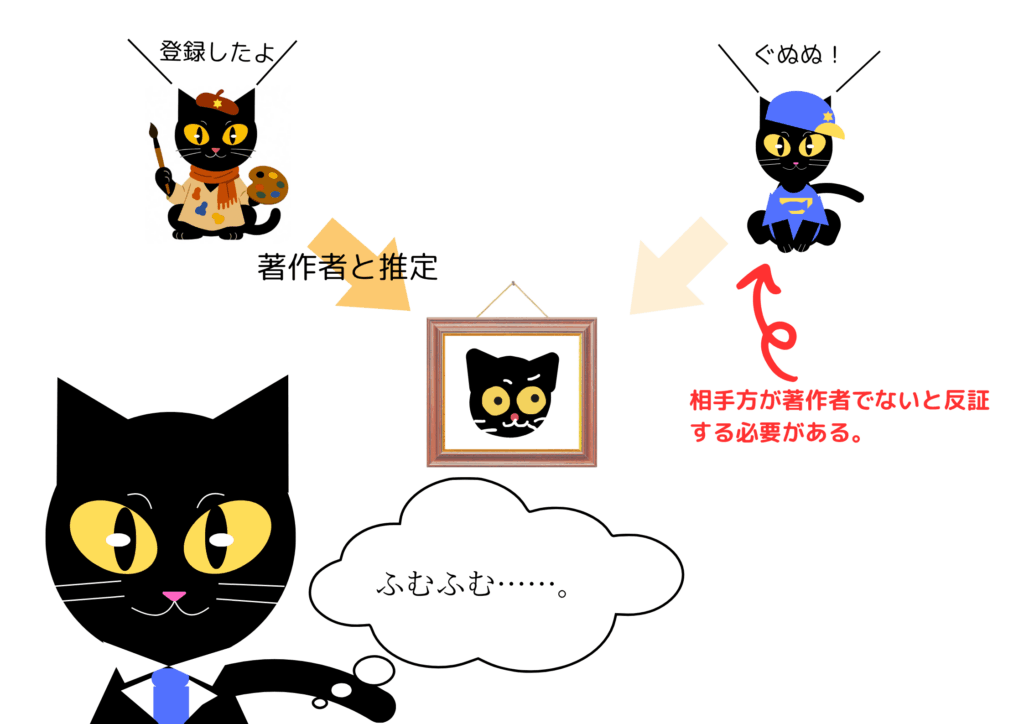

著作者であると推定されると、反対の証拠が挙がらない場合、法律上その著作物の著作者として扱われるということです。

例えば、「無名」または「変名」で公表された絵画について、著作者を名乗る者が二人いた場合を考えてみましょう。

「実名」で公表されていないから、どちらが本当の著作者か分からないね。

はい。ですがここで、もし、一方が「実名の登録」をしていれば……。

このように登録者が著作者として法律上推定されるので、それを覆したいもう一方が、それを反証しなくてはいけなくなるんです。

これが登録することによって得られる「人格的利益」というわけです。

にゃるほどねー!

ただ、「実名の登録」をしたとしても、飽くまで「推定される」にすぎないので、反証によって推定が覆る可能性があるということは、覚えておいてくださいね。

第一発行年月日等の登録について

第一発行年月日等の登録とは

次に「第一発行年月日等の登録」について説明します。

この制度は、「著作者」または「無名もしくは変名で公表された著作物の発行者」が、その著作物が最初に「発行された年月日」または「公表された年月日」の登録を受けられるというものです。

これも著作権の保護期間に関する制度なんだね。

はい。そのとおりです。

では、この制度のメリットを具体的に説明しますね。

メリット 発行年月日・公表年月日の推定

著作権法の規定によると、「第一発行年月日等の登録」を受けた場合、その著作物は、登録された年月日に「最初の発行」または「最初の公表」があったものと法律上推定されます。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(第一発行年月日等の登録)

第76条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

「推定」ということは、これも「反証がない限り」ということだね!

はい。著作物の発行時や公表時を起算点とする著作物の保護期間に争いがあった場合、相手方は反証をしなくてはならなくなります。

一つ気を付けてほしいのは、登録すれば必ず裁判に勝てるというわけではなくて、挙証責任を相手方に転換し、著作者自身の立証負担を軽減することが、この「第一発行年月日等の登録制度」の目的だということです。

「発行」および「公表」の概念について

ところで、具体的に「発行された」とか「公表された」というのは、どういう基準で判断されるの??

いい質問ですね。

著作物は、「複製物」つまり印刷物や録音物などが相当程度の部数適法に作成され、公衆に譲渡されたり、貸与されたりした場合において「発行」されたものとされます。

「公表」については、「発行」または著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示の方法によって公衆に提示した場合において、「公表」されたものとされます。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(著作物の発行)

第3条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の2及び第63条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者又は第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾(第80条第3項の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第26条、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

2 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第28条の規定により第21条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第28条の規定により第26条、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。

3 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前2項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前2項の規定を適用する。

(著作物の公表)

第4条 著作物は、発行され、又は第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第80条第3項の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

2 著作物は、第23条第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。

3 二次的著作物である翻訳物が、第28条の規定により第22条から第24条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第28条の規定により第23条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。

4 美術の著作物又は写真の著作物は、第45条第1項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。

5 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第1項から第3項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第1項から第3項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

「相当程度」ってどのくらいなのかな?

文化庁が公開している「登録の手引き」を見ると、登録実務における、さらに具体的な数値を、以下のとおり示しています。

「登録実務では,50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや,50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことをもって,「発行」又は「公表」されたとしています。」

≪引用≫文化庁著作権課『登録の手引き(令和5年4月改訂)』(2023)23頁(外部サイト)

なるほど!そのくらいの数字が基準になるんだね!!

なお、インターネットのホームページ等を使って著作物を「公表」する場合は、そのホームページ等にアップロードした段階で「公表」されたことになります。

申請できる者

この「第一発行年月日等の登録」も遺言で申請者を指定できるの?

いえ。「第一発行年月日等の登録」を申請できるのは、「著作権者」と「無名または変名の著作物の発行者」となります。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(第一発行年月日等の登録)

第76条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

「著作権者」というのは、著作物を有している者のことですので、他人に著作物を譲渡してしまった著作者や保護期間の満了により著作権が消滅してしまった著作者は、申請することができません。

この点は、「著作者」であれば「著作権者」でなくても申請することができた「実名の登録」とは違う部分ですね。

また、「無名または変名の著作物」の場合は、出版社等の「発行者」が「著作権者」に代わって申請することができますので、そこも「実名の登録」とは違う部分です。

ふむふむ。

【参考】創作年月日の登録 ※プログラムの著作物に限る。

「発行した日」や「公表した日」の登録もいいんだけどさ、他の人が作った著作物よりも先に自分が作ったことを証明するために、「創作した日」を登録したいんだけど……。

残念ながら、著作権は先に作った者だけに生じる権利ではないんです。

自分が作った作品と他人が作った作品が、たまたま似ている場合、著作権は両方に発生しますので、たとえどちらかが先に作った物だとしても、それだけでもう一方が著作権を侵害したことにはならないんです。

そっか。偶然似ている物ができてしまうことなんて、よくあることだもんね。

ただし、「プログラムの著作物」については、「創作年月日」を登録することができます。

え!そうなの!?

はい。「プログラムの著作物」に関しては、一般財団法人 ソフトウェア情報センターに申請すれば、「創作年月日」を登録することができるんです。

「プログラムの著作物」は、会社内部や個人宅など限られた場所でしか使われないケースも多く、公表されないことも多々ありますので、他の著作物と比べて、著作者である開発者自身が、創作された年月日を立証することが難しいという特徴があります。

そのため、プログラムが創作された年月日等を推定するために、登録の制度が設けられています。

へー!!

著作権・著作隣接権の移転等の登録

著作権・著作隣接権の移転等の登録とは

次に「著作権・著作隣接権の移転等の登録」について、説明します。

「著作権もしくは著作隣接権の譲渡等」または「著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等」があった場合、著作権の「譲受人」や「譲渡人」、「質権者」や「質権移転者」などの一定の関係者は、著作権または著作隣接権の登録を受けることができます。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(著作権の登録)

第77条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

⑴ 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限

⑵ 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

ふむふむ。

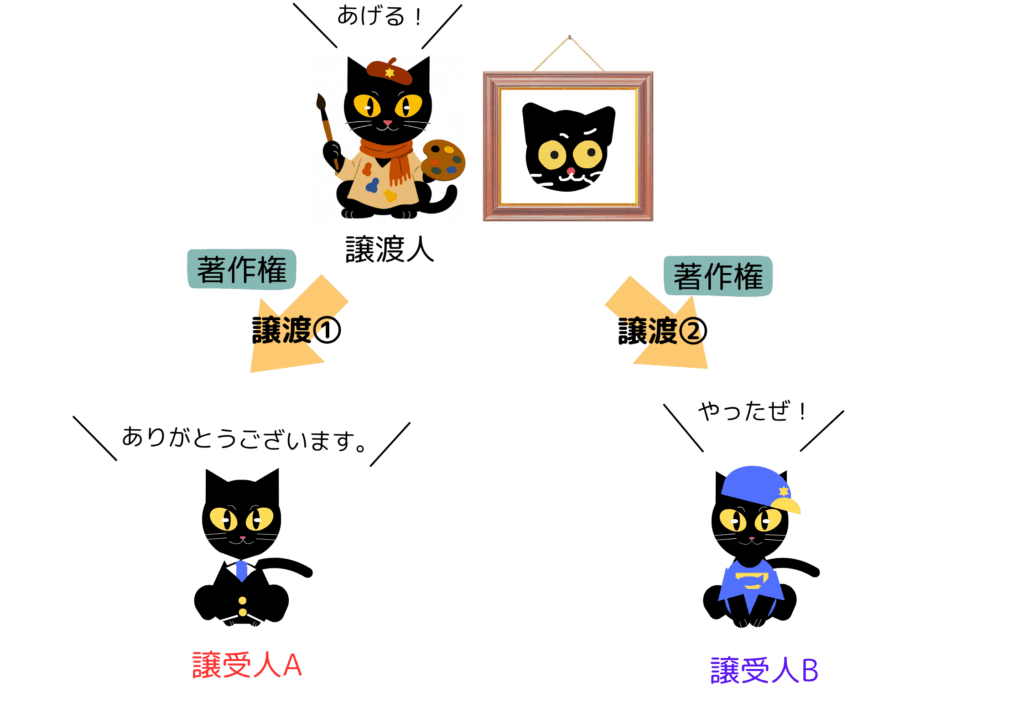

メリット 第三者への対抗要件の具備

著作権や著作隣接権は、譲渡されたり、質権を設定したときに、登録しないと「第三者」に対抗することができないんです。

だ、第三者?対抗??

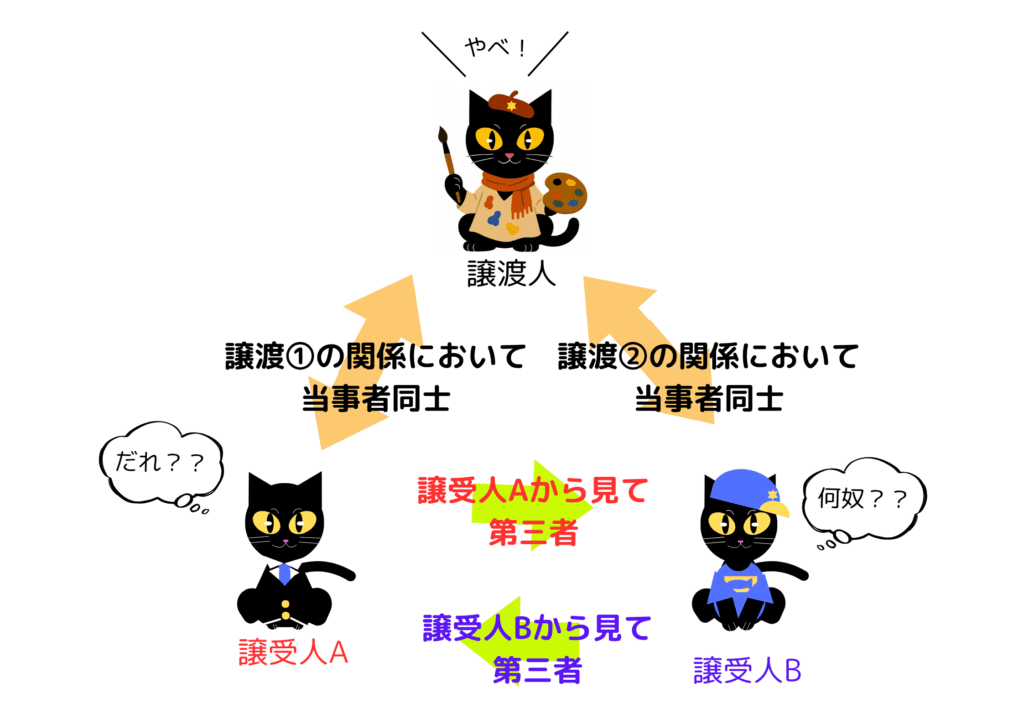

はい。例えば「著作権の譲渡」の場合だと、譲渡人と譲受人がそれぞれ一人ずつの場合はよいのですが、譲渡人が二人以上の者に著作権を譲渡してしまうこともあるんです。

この図のケースだと、譲受人Aから見たら、当事者は「譲渡人」と「譲受人A」自身であり、「譲受人B」が「第三者」という関係になります。

一方で、譲受人Bから見たら、当事者は「譲渡人」と「譲受人B」自身であり、「譲受人A」が「第三者」という関係になります。

このような場合に、譲受人は、この「登録」を受けておかないと、自らが真の譲受人であることを第三者に対抗できないんです。

ふむふむ。

このケースの場合で見ると、たとえ譲渡①の方が譲渡②より先に行われていたとしても、譲渡②の方が登録された場合、譲受人Aは、譲受人Bに著作権の取得を対抗できなくなってしまうんです。

にゃるほどねー!

ビジネスシーンでは、クリエイターさんやアーティストさんに作品を提供してもらうことがありますよね?

うん!僕もある大手企業に絵を提供したことがあるよ!!

(本当に??)

この「著作権・著作隣接権の移転等の登録」は、そのような取引の安全を確保することができる制度なんです。

登録権利者と登録義務者

ところで、「著作権・著作隣接権の移転等の登録」は「譲受人」と「譲渡人」のどちらが申請するの??

登録は、原則、「登録権利者」と呼ばれる者と「登録義務者」と呼ばれる者が、共同で申請することとなっています。

ただし、登録義務者の「承諾書」を添付したときや、「判決による登録」のとき、「相続または法人の合併による権利の移転の登録」のときは、登録権利者が単独で申請できることとなっています。

譲渡の場合ですと、譲受人が「登録権利者」、譲渡人が「登録義務者」となります。

著作権法施行令(昭和45年政令第335号) ※令和7年6月17日時点の条文です。

(登録の申請)

第16条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

第17条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。

第18条 判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。

第19条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

へー!!

それぞれのケースの登録権利者および登録義務者は、次のとおりです。

著作権・著作隣接権の移転等に係る登録権利者・登録義務者

| 種 類 | 登録権利者 | 登録義務者 | 備 考 |

| 譲 渡 | 譲受人 | 譲渡人 | |

| 相続または法人の合併 | ✖ | 相続人または承継人 | |

| 信 託 | 譲受人 = 受託者 | 譲渡人 = 委託者 | 「信託の登録」は、受託者だけで申請することができることとなっているが、「権利移転の登録」とともに行う必要があり、その場合は共同申請が原則となる。 |

| 質権の設定 | 質権者 | 質権設定者 | |

| 質権の移転 | 質権被移転者 | 質権移転者 | |

| 質権の変更 | 登録により利益を得る者 | 登録により不利益を被る者 | 例 債権金額の増加の場合 登録権利者 = 質権者 登録義務者 = 質権設定者 質権の存続期間の短縮 登録権利者 = 質権設定者 登録義務者 = 質権者 |

| 質権の消滅 | 質権設定者 | 質権者 |

★相続その他の一般承継による著作権移転登録について

令和元年7月1日から相続その他の一般承継による著作権移転についても登録をすることが可能となりました。しかし,登録は必須ではありません。当該著作権の移転登録の必要性,活用方法等,登録免許税額(1つの著作物につき18,000円),弁護士費用等の経費などを比較検討のうえ,登録申請されるかどうかご判断ください。

出版権の設定等の登録

出版権の設定等の登録とは

最後は、「出版権の設定等の登録」です。

「出版権の設定、移転等」または「出版権を目的とする質権の設定等」があった場合、著作権の「出版権者」と「複製権等保有者」は、「出版権の設定等の登録」を受けることができます。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(出版権の登録)

第88条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

⑴ 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

⑵ 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

2 第78条(第3項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。

出版権とは

なんとなく想像はつくんだけど、「出版権」というのは、小説とか雑誌の出版社が持つ権利というイメージかな?

そうですね。そのような書籍の出版社がイメージしやすいと思います。

「出版権」は、著作物の「複製権または公衆送信権を有する者」(以下「複製権等保有者」といいます。)と「出版者」との出版権設定契約により発生する権利です。

著作権法では、「出版権」の内容として、以下の二つが規定されています。

「出版権」を設定された者は、この二つの権利を「専有」します。

「専有」するということは、他の人が出版権に係る行為をするのを止められるということだね。

はい。「著作権」同様強い権利といえるでしょう。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(出版権の設定)

第79条 第21条又は第23条第1項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第2項及び第81条第1号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第2項及び第81条第2号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。

2 複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。

(出版権の内容)

第80条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。

⑴ 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第1項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)

⑵ 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利

2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(第83条第2項及び第84条第3項において「出版行為等」という。)があつた日から3年を経過したときは、複製権等保有者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物について、全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。

3 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。

4 第63条第2項、第3項及び第6項並びに第63条の2の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第63条第3項中「著作権者」とあるのは「第79条第1項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第6項中「第23条第1項」とあるのは「第80条第1項(第2号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

メリット 第三者への対抗要件の具備

「出版権」の設定は、登録しないと「第三者」に対抗することができません。

また、「出版権」の移転、変更もしくは消滅(混同または複製権もしくは公衆送信権の消滅によるものを除きます。)もしくは処分の制限または出版権を目的とする質権の設定なども、登録しないと「第三者」に対抗することができません。

つまり、この制度も「第三者への対抗要件」を備えるための制度ということだね。

著作権法 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(出版権の譲渡等)

第87条 出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

(出版権の登録)

第88条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

⑴ 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

⑵ 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

2 第七十八条(第三項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。

登録権利者と登録義務者

この「出版権の設定等の登録」にも「登録権利者」と「登録義務者」がいるの??

はい。「出版権の設定等の登録」の、それぞれのケースにおける「登録権利者」および「登録義務者」は、次のとおりです。

出版権の設定等に係る登録権利者・登録義務者

| 種 類 | 登録権利者 | 登録義務者 | 備 考 |

| 設 定 | 出版権者 | 複製権等保有者 | |

| 譲 渡 | 譲受人 | 譲渡人 | |

| 質権の設定 | 質権者 | 質権設定者 | |

| 質権の移転 | 質権被移転者 | 質権移転者 | |

| 質権の変更 | 登録により利益を得る者 | 登録により不利益を被る者 | 例 債権金額の増加の場合 登録権利者 = 質権者 登録義務者 = 質権設定者 質権の存続期間の短縮 登録権利者 = 質権設定者 登録義務者 = 質権者 |

| 質権の消滅 | 質権設定者 | 質権者 |

登録は、原則、「登録権利者」と呼ばれる者と「登録義務者」と呼ばれる者が、共同で申請することとなっています。

ただし、登録義務者の「承諾書」を添付したときや、「判決による登録」のとき、「相続または法人の合併による権利の移転の登録」のときは、登録権利者が単独で申請できることとなっています。

著作権法施行令 ※令和7年6月17日時点の条文です。

(登録の申請)

第16条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

第17条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。

第18条 判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。

第19条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、「著作権等に関する登録制度」の概要とそのメリットについて説明させていただきました。

うん。芸術家としては、大変興味深い話だったよ。

それはよかったです。

今回のお話のまとめは、以下のとおりです。

まあ、僕がやるとするなら「実名の登録」かな!

あれ?そういえば、アーティスト名とかあるんですか?

うん!『天狗山・運河之助・ロマンティー』だよ!

……。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、著作権登録申請サポートを行っています!

お手続についてお悩みの方は、お気軽にお問合せください!

| 〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE TEL:070-9146-6548 ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |

投稿者プロフィール

-

職業:行政書士

経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業

取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど

資格:行政書士、著作権相談員

最新の投稿

活動報告2025年12月28日稲穂ONE活動報告(2025年11月・12月)

活動報告2025年12月28日稲穂ONE活動報告(2025年11月・12月) 活動報告2025年11月30日稲穂ONE活動報告(2025年10月)

活動報告2025年11月30日稲穂ONE活動報告(2025年10月) コラム2025年11月28日【コラム】「認定特定創業支援等事業」ってどんな制度??創業者が必ず受けるべき理由とは??

コラム2025年11月28日【コラム】「認定特定創業支援等事業」ってどんな制度??創業者が必ず受けるべき理由とは??-320x180.png) コラム2025年11月13日【コラム】もうすぐ申請受付締切の「小規模事業者持続化補助金」!申請直前の最終確認に押さえておきたい3つのポイント

コラム2025年11月13日【コラム】もうすぐ申請受付締切の「小規模事業者持続化補助金」!申請直前の最終確認に押さえておきたい3つのポイント

-300x200.png)